近日,贵州大学物理学院与中国科学院国家天文台、上海天文台等多家单位合作,利用中国天眼——500米口径球面射电望远镜(FAST),在武仙座球状星团M13(NGC 6205)中发现了两颗此前“隐藏”的毫秒脉冲双星M13G和M13H。相关成果以 Illuminating Hidden Pulsars: Scintillation-enhanced Discovery of Two Binary Millisecond Pulsars in M13 with FAST 为题,发表在国际著名期刊 The Astrophysical Journal。

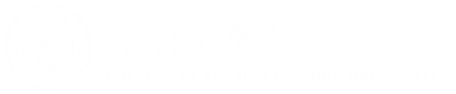

这两颗新发现的脉冲星都处于双星系统中。M13G的自转周期仅4.32毫秒,轨道周期约0.12天,伴星质量仅为太阳的百分之一,属于典型的“黑寡妇”类蜘蛛脉冲星系统,研究团队对其成功获得了其长达6.4年的高精度计时解(详见图1)。另一颗M13H自转周期约11.21毫秒,但由于信号极其微弱,仅在84次观测中被探测到两次,且呈现显著的轨道加速度,目前仍无法完整揭示其轨道特性。

图1. 脉冲星M13G的平均脉冲轮廓及其计时残差图

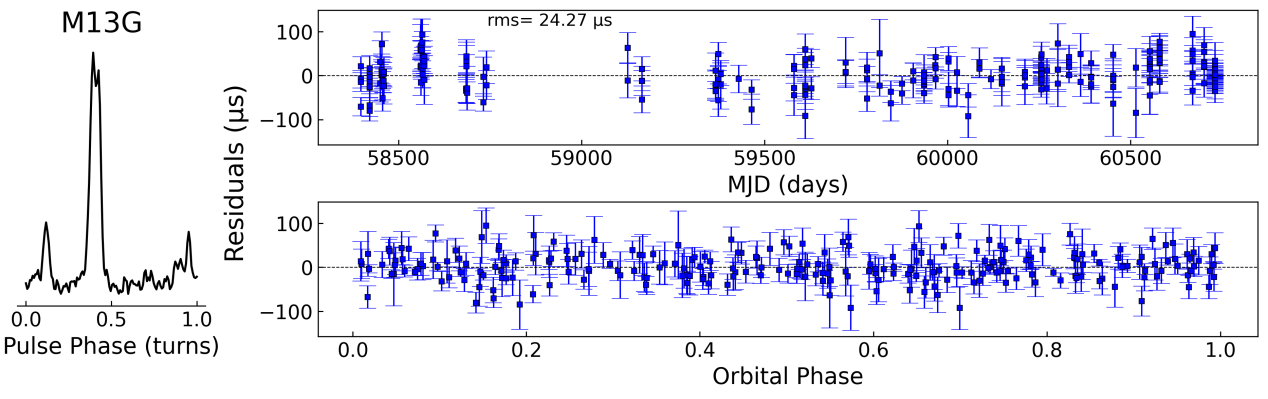

这两颗脉冲星的发现,得益于深入的加速搜索与对84次跨越7年的FAST高灵敏观测数据的分析。不过,这两颗脉冲星的发现并非易事,它们的信号在大多数时候几乎淹没在噪声中,这是因为毫秒脉冲星虽然自转稳定,却会因能量耗散而持续变暗,其辐射强度随时间推移逐渐减弱,导致许多脉冲星的辐射强度徘徊在甚至低于望远镜的灵敏度极限。由于星际介质会调制脉冲星信号的强度,这两颗脉冲星的信号只有在偶然的 “闪烁增强” 状态下,才会短暂被放大并跃出噪声背景(详见图2)。换言之,是星际闪烁效应 “照亮” 了这些潜藏的宇宙灯塔。

图2. 脉冲星M13G和M13H的流量密度强度随不同观测的变化。

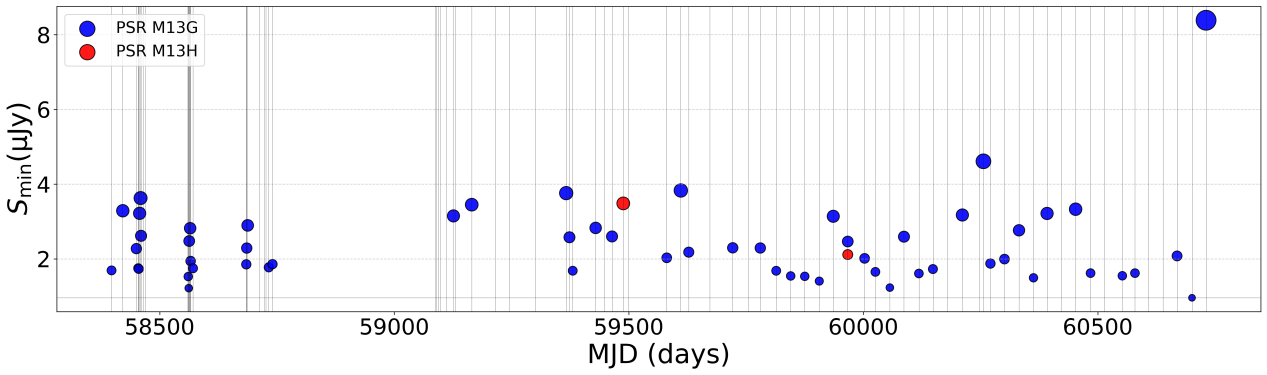

这项研究表明,M13G的伴星质量极低,是目前已知的球状星团脉冲星中伴星质量第六小的系统(详见图3);而M13H的发现或许暗示着M13核心区还潜藏着更多因轨道加速和闪烁效应而难以探测的脉冲星。

图3. 脉冲星的中等伴星质量与轨道周期关系图及M13G在其中的位置

该工作不仅丰富了M13星团的脉冲星族群,也展示了FAST在极端天体探测中的独特优势。新增的两颗脉冲星不仅拓展了球状星团脉冲星的族群分布认识,也为后续探测其宿主星团的动力学演化与致密核心的引力环境提供了有效探针。这些几乎被湮没的信号,因FAST的高灵敏度与星际闪烁的机缘,被人类捕捉,仿佛为我们点亮了星团深处的两盏幽微之光。

该项工作的第一作者为贵州大学物理学院博士研究生尹德江,通讯作者为贵州大学张立云教授、中国科学院上海天文台的王琳老师和中国科学院国家天文台钱磊副研究员。研究获国家重点研发计划、国家自然科学基金、国家SKA专项等项目支持;贵州大学物理学院、省部共建公共大数据国家重点实验室、贵安新区科创产业发展有限公司、贵安超级计算中心及贵州算家计算服务有限公司提供算力支持。

文章链接:https://doi.org/10.3847/1538-4357/adfa14

图文:尹德江

二审:祁小四

三审:梁方毅