贵州大学物理学院与中国科学院上海天文台、中国科学院国家天文台等单位合作,利用“中国天眼”(500米口径球面射电望远镜,FAST),对FAST天区内30个球状星团使用快速折叠算法(Fast Folding Algorithm)进行了系统性的脉冲星搜索,在球状星团M13中发现了一颗新的毫秒脉冲双星M13I或J1641+3627I。相关科研成果已在SCI二区《天体物理学杂志》(Astrophysical Journal)上发表。该项工作的第一作者为贵州大学物理学院硕士生李耀威(导师:钱磊老师),通讯作者为贵州大学张立云教授、中国科学院国家天文台钱磊副研究员和中国科学院上海天文台王琳老师。

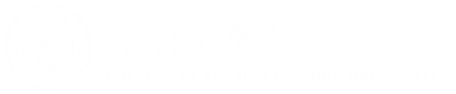

图1:M13I时间序列折叠图

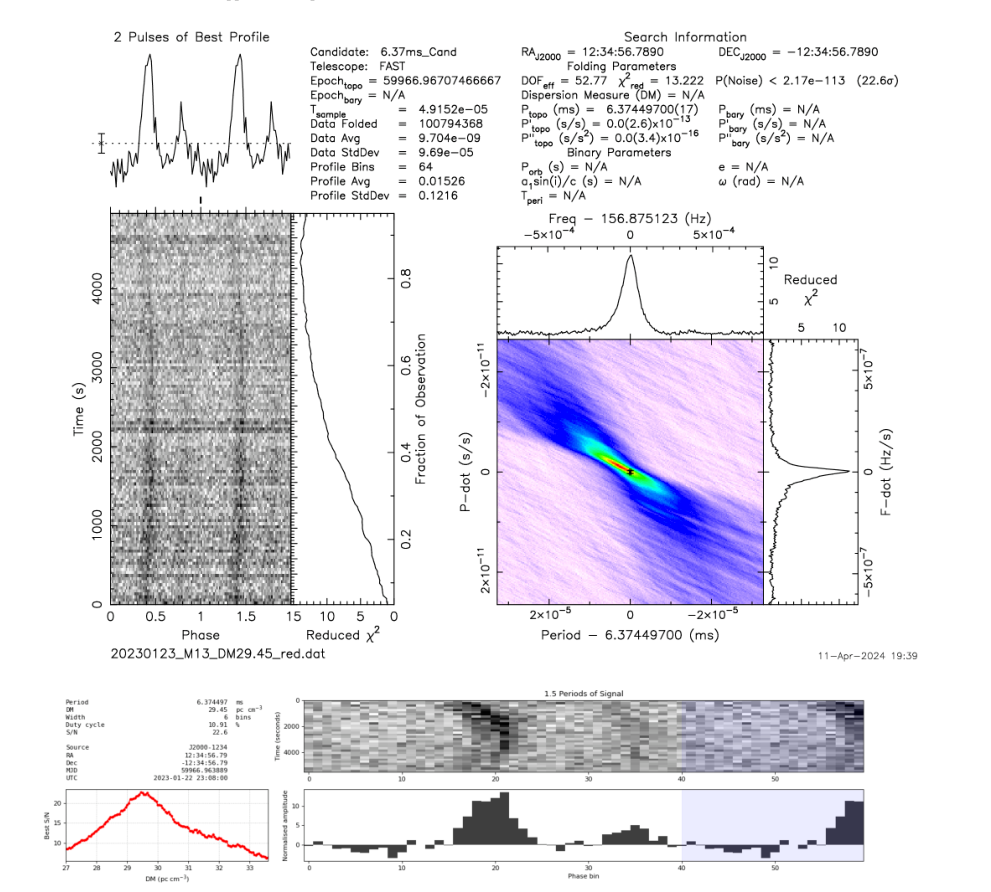

球状星团是由大量恒星高度聚集形成的古老恒星系统,其恒星整体密度极高,其中心区域的恒星密度可达太阳周围恒星密度的数万倍。由于在球状星团中已发现大量脉冲星,且其致密的恒星环境与演化特性利于脉冲星形成或留存,因此它也被学界称为“脉冲星工厂”。此前FAST的球状星团脉冲星巡天使用的搜索方法是基于快速傅里叶变换的频域搜索方法。该方法会将一部分能量分散到谐波中,同时对自转周期大于100毫秒的脉冲星存在灵敏度损失。快速折叠算法则是基于时域搜索方法,没有能量损失,理论上对任意周期性信号的灵敏度优于快速傅里叶变换。近两年来,团队采用快速折叠算法对 FAST 既往巡天数据开展了系统性重新搜索:一方面,对已知脉冲星的探测率高达 95%,验证了该算法的可靠性;另一方面,成功发现 1 颗新的毫秒脉冲双星(M13I,详见图 1)。此外,团队还利用 FAST 长达 6 年的持续观测数据,进一步获得了 M13I 的相位连接计时解(详见图 2),为后续研究其轨道特性与物理本质提供了关键数据支撑。

图2:M13I的计时残差图

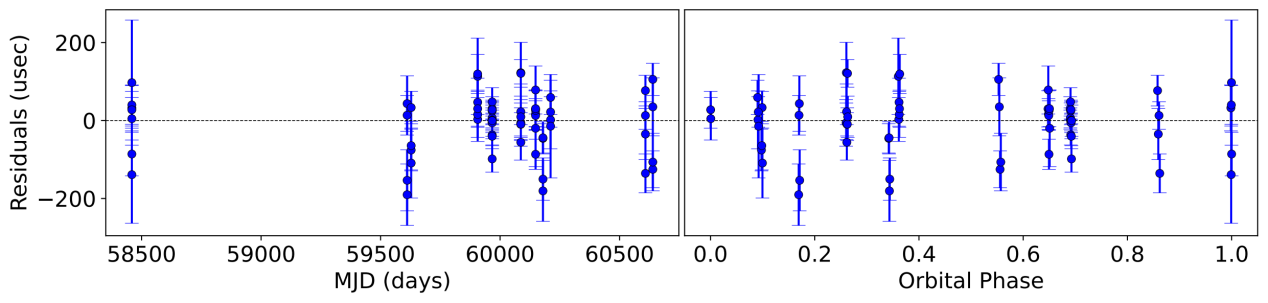

在M13已知的9颗脉冲星中,M13I 展现出独特的轨道特征:其轨道周期(18.23 天)和偏心率(0.06)均为该星团中最高值。这一现象与标准的脉冲星双星系统演化理论形成鲜明对比。对于双脉冲星来说,如果轨道开始时是非圆形的,由于潮汐力的作用,轨道的能量会转移到伴星,使得轨道最终圆形化。M13I 的高偏心率表明它偏离了这一演化路径。M13I 的伴星质量中值为0.54倍太阳质量,轨道投影半长轴为20.73光秒。较大的伴星质量和轨道投影半长轴可能是造成这一现象的原因之一,它们会导致轨道圆形化需要更长的时间。当伴星演化成白矮星时,轨道圆形化需要的时间可能超过宇宙年龄导致轨道偏心率“冻结”在某个值上而不是继续演化。

为了更细致的研究这一现象,团队研究了所有已知球状星团脉冲星双星系统的轨道周期和偏心率分布关系,如下图3所示。从图上可以看到球状星团中脉冲星双星的分布区域可以大致分为两组,其中 M13I 分布在右上方区域(长轨道周期、高偏心率双星系统),而 M13 的其它脉冲星双星则聚集在左下方区域(短轨道周期、低偏心率双星系统)。这种明显分界表明,两组双星可能具有不同的演化历史,为后续球状星团内脉冲星双星的形成与演化理论研究提供了关键观测约束。

图3:球状星团脉冲双星轨道周期与偏心率关系图

贵州大学物理学院与省部共建公共大数据国家重点实验室为该工作提供了算力支持。此外,北京师范大学、重庆邮电大学等单位参与该项工作。该项工作得到科技部国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目的支持。

文章链接: https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/add6a5

图文:李耀威

一审:张立云

二审:祁小四

三审:梁方毅