近期,贵州大学物理学院张立云教授团队与中国科学院国家天文台FAST运行和发展中心潘之辰、钱磊副研究员合作,利用中国天眼500米口径球面射电望远镜FAST望远镜在球状星团M15 (NGC7078) 中发现一颗孤立毫秒脉冲星M15O (又称为PSR J2129+1210O),其自转周期约为11.06687 ms,色散量约为67.44 pc cm−3(见图一)。这个脉冲星信号和已知脉冲星的谐波信号具有非常相似的周期,使用我们自己的方法被成功识别。相关科研成果已在SCI期刊RAA(Research in Astronomy and Astrophysics)上发表;RAA就这一工作作相应的新闻报道。

图一:新发现毫秒脉冲星M15O 的PRESTO 折叠图,分别是包含了已知 脉冲星信号和剔除已知脉冲星信号的结果

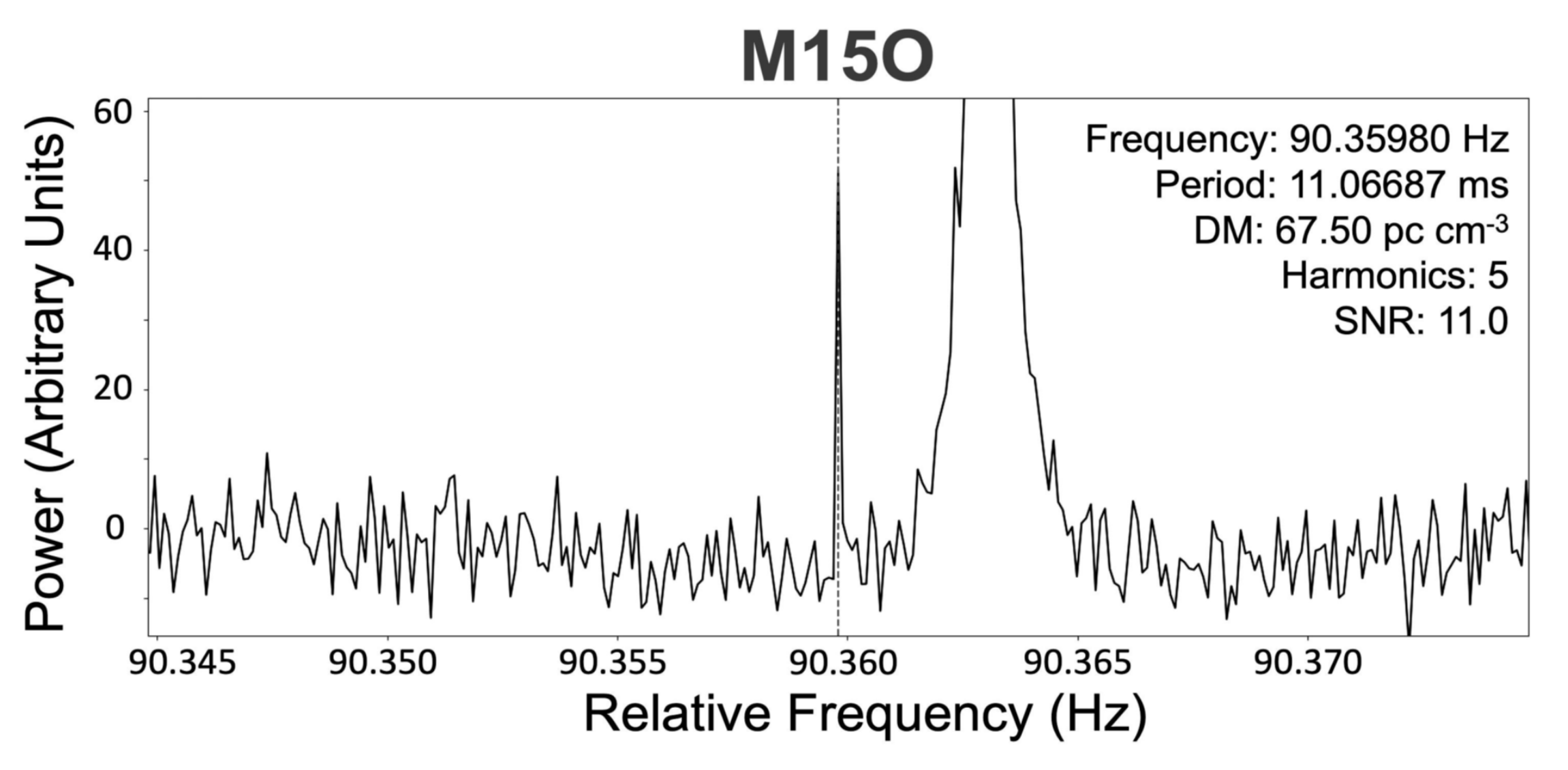

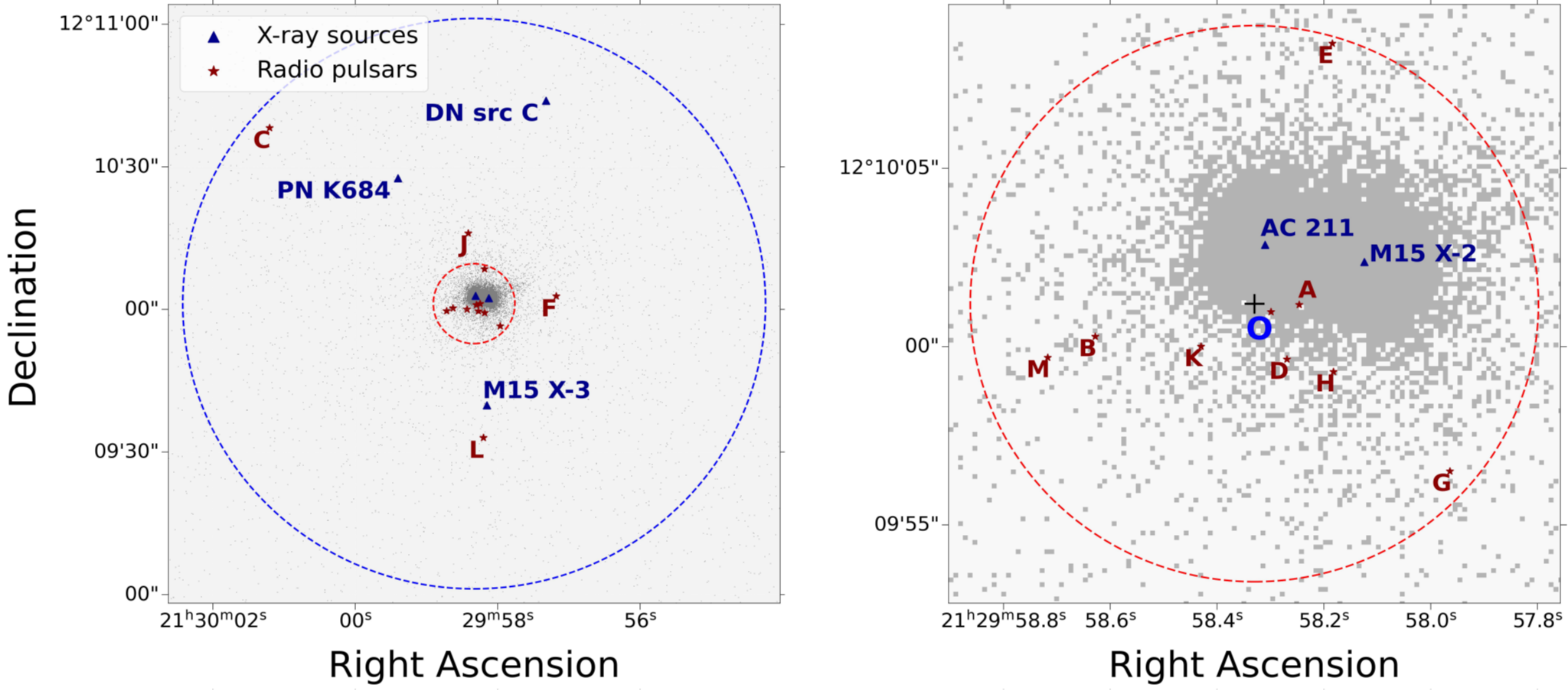

M15O 发现的关键在于功率谱的分析。因其自转周期非常接近先前已知的脉冲星M15A 的10次谐波(约11.06647 ms),这使得M15O 多年前已出现在数据处理结果中但是一直被遗漏。在功率谱上,它和M15A 的谐波信号有明显的区别(见图二)。在叠加了约 44 小时的 FAST 观测数据后得到的功率谱中,M15O的信噪比约为11。根据计时结果,M15O 的位置与星团中心的投影距离为仅0.37’’, 这使得M15O 可能是该星团所有已知脉冲星中距离中心最近的一颗(见图三)。

图二:M15O 功率谱图

来自德国马克斯・普朗克射电天文学研究所的Paulo C. C. Freire教授在评论中指出,这项研究的意义在于该脉冲星有望成为验证中等质量黑洞存在的重要探针;观测结果显示其受附近未知天体引力场的强烈拉扯,这为探寻黑洞带来了希望。另一方面,M15O 的发现离不开细致缜密的工作——因它的自转周期几乎是星团中最亮脉冲星M15A 周期的 1/10,极易被误判为谐波,但研究团队通过细致的分析,最终确认了其独立存在,使其成为该星团第 15 颗已知脉冲星。Paulo教授强调,这项工作展示了优秀的科学成果,源于专注且有才华的团队以耐心且执着的工作,再结合 FAST 这一伟大的望远镜而诞生。(原评论链接:https://www.raa-journal.org/issues/nav/202507/t20250717_627223.html)

图三:新发现脉冲星M15O在球状星团M15 中的位置和X 射线源位置

该项工作的第一作者为贵州大学物理学院硕士研究生戴印丰,通讯作者为贵州大学张立云教授、中国科学院国家天文台潘之辰副研究员和钱磊副研究员。感谢Paulo C. C. Freire 教授和 Scott M. Ransom 教授在 M15O 的验证过程中提供的宝贵讨论与建议。贵州大学物理学院与省部共建公共大数据国家重点实验室为该研究工作提供了算力支持。此外,北京师范大学、重庆邮电大学等单位参与该项工作。该项工作得到科技部国家重点研发计划、国家自然科学基金、云南省国际超新星研究重点实验室开放课题等的支持。

文章链接: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1674-4527/addc53

图文:戴印丰

一审:潘之辰

二审:祁小四

三审:梁方毅